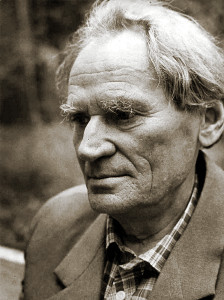

Борис Чичибабин:

«А мне, как ветру,

мало мастерства»

(1923–1994)

Поэт-шестидесятник, лауреат Государственной премии СССР (1990). Настоящая фамилия — Полушин. Родился в Кременчуге, жил в Харькове. На протяжении трёх десятилетий был одним из самых известных и любимых представителей творческой интеллигенции города (1950-е — 1980-е годы). С конца 50-х годов его стихотворения в рукописях широко распространялись по всей стране. Официальное признание пришло к поэту только в конце жизни, в годы перестройки.

Поэт-шестидесятник, лауреат Государственной премии СССР (1990). Настоящая фамилия — Полушин. Родился в Кременчуге, жил в Харькове. На протяжении трёх десятилетий был одним из самых известных и любимых представителей творческой интеллигенции города (1950-е — 1980-е годы). С конца 50-х годов его стихотворения в рукописях широко распространялись по всей стране. Официальное признание пришло к поэту только в конце жизни, в годы перестройки.

Борис Чичибабин воспитывался в семье офицера, окончил школу на родине Репина — в Чугуеве Харьковской области. Его псевдоним взят в честь двоюродного деда со стороны матери, академика Алексея Евгеньевича Чичибабина, выдающегося учёного в области органической химии и одного из первых советских «невозвращенцев». В 1940 г. Борис начал учёбу на историческом факультете Харьковского университета, но в начале войны был призван в армию и служил на Закавказском фронте.

В 1945 г. поступил на филологический факультет ХГУ, но уже в июне 1946 г. был арестован и осуждён на 5 лет лагерей «за антисоветскую агитацию». Предположительно, причиной ареста были стихи — крамольная скоморошья попевка с рефреном «Мать моя посадница», где были, например, такие строки:

Пропечи страну дотла,

Песня-поножовщина,

Чтоб на землю не пришла

Новая ежовщина!

В тюрьме Чичибабин написал «Красные помидоры», а в лагере — «Махорку», два ярких образца «тюремной лирики». Эти стихи, положенные на музыку актёром и певцом Леонидом («Лешкой») Пугачевым, широко разошлись по стране:

Школьные коридоры,

Школьные коридоры,

тихие, не звенят…

Красные помидоры

Кушайте без меня.

Уже в 50-е годы, после возвращения из лагерей, намечаются основные темы поэзии Чичибабина. Это, прежде всего, гражданская лирика, «новый Радищев — гнев и печаль» которого вызывают «государственные хамы», как в стихотворении 1959 г. «Клянусь на знамени весёлом» («Не умер Сталин»).

К ней примыкает редкая в послевоенной поэзии тема сочувствия угнетённым народам советской империи — крымским татарам, евреям, «попранной вольности» Прибалтики — и солидарности с ними («Крымские прогулки», «Еврейскому народу»). Эти мотивы сочетаются у Чичибабина с любовью к России и русскому языку, преклонением перед Пушкиным и Толстым («Родной язык»), а также с сыновней нежностью к родной Украине:

У меня такой уклон:

Я на юге — россиянин,

А под северным сияньем

Сразу делаюсь хохлом.

|

|

Борис Чичибабин и Евгений Евтушенко.

Харьков, 1989 год |

В начале 60-х, на волне массового увлечения поэзией, Чичибабин с успехом читает стихи на поэтических вечерах, ведёт литературную студию. Из печати выходят четыре сборника его стихов. Однако цензурный гнёт, вместе с органически присущей Чичибабину установкой на демократичность и его не изжитым в ту пору революционным романтизмом, привели к тому, что в этих книгах оказалось немало стихов, звучавших декларативно, вполне в духе официоза. В 1968 году, после вторжения в Чехословакию, даже само название сборника «Плывёт Аврора» отталкивало читателей.

Такая потеря индивидуальности привела Чичибабина к глубокому духовному кризису («…Уходит в ночь мой траурный трамвай»):

Я сам себе растлитель и злодей,

и стыд, и боль как должное приемлю,

за то, что всё придумывал — людей и землю.

А хуже всех я выдумал себя…

Выход наметился, когда поэт встретил свою настоящую любовь («Сонеты к Лиле»). «Уход из дозволенной литературы… был свободным нравственным решением, негромким, но твёрдым отказом от самой возможности фальши». Чичибабин возвращается к работе экономистом «в трамвайном управлении», пишет для себя и для друзей. Его темами остаются любовь, природа, книги. В начале 70-х Чичибабин мучительно переживал эмиграцию своих друзей, благословляя их, а не осуждая:

Дай вам Бог с корней до крон

без беды в отрыв собраться.

Уходящему — поклон.

Остающемуся — братство.

|

|

Молига Бориса Чичибабина

|

В 1973 г., после появления сборника в самиздате и публичного чтения резкого стихотворения о «воровских похоронах» Твардовского, Чичибабина исключают из Союза писателей. Его ответ таков:

Нехорошо быть профессионалом:

Стихи живут, как небо и листва.

Что мастера? — Они довольны малым.

А мне, как ветру, мало мастерства.

Благодаря прямоте и отсутствию фальши, поэзия Чичибабина в 70-е — 80-е годы становится известна интеллигенции и за пределами Харькова. В годы перестройки его стихи зазвучали злободневно, насущно, их активно печатают газеты и журналы, выходят итоговые неподцензурные сборники. В 1990 г. за книгу «Колокол» поэт удостоен Государственной премии СССР. Чичибабин участвует в работе общества «Мемориал», даёт интервью, выезжает в Италию, в Израиль.

Но принять результаты перестройки поэту оказалось непросто. Его «стихи обходят с неприязнью барышника и торгаша». Чичибабин, которому были «думами близки» и «Россия с Украиной», и «прибалтийской троицы земля», и «Армения — Божья любовь», не смог смириться с распадом Советского Союза, отозвавшись на него исполненным боли «Плачем по утраченной Родине».

«Борис давно понял своё предназначение поэта и следовал ему до конца дней». (Булат Окуджава)

Похороны Бориса Чичибабина в декабре 1994 г. в Харькове были многолюдны. На улице в центре города, названной в его честь, сооружена мемориальная доска со скульптурным портретом.

* * *

Уходит в ночь мой траурный трамвай.

Мы никогда друг другу не приснимся.

В нас нет добра, и потому давай

простимся.

Кто сочинил, что можно быть вдвоём,

лишившись тайн в пристанище убогом,

в больном раю, что, верно, сотворён

не Богом?

При желтизне вечернего огня

как страшно жить и плакать втихомолку.

Четыре книжки вышло у меня.

А толку?

Я сам себе растлитель и злодей,

и стыд, и боль как должное приемлю

за то, что всё придумывал — людей

и землю.

А хуже всех я выдумал себя.

Как мы в ночах прикармливали зверя,

как мы за ложь цеплялись, не любя,

не веря.

Как я хотел хоть малое спасти.

Но нет спасенья, как прощенья нету.

До судных дней мне тьму свою нести

по свету.

Я всё снесу. Мой грех, моя вина.

Ещё на мне и все грехи России.

А ночь темна, дорога не видна…

Чужие…

Страшна беда совместной суеты,

и в той ничто беде не помогло мне.

Я зло забыл. Прошу тебя: и ты

не помни.

Возьми все блага жизни прожитой,

по дням моим пройди, как по подмостью.

Но не темни души своей враждой

и злостью.

1967

ВЕРБЛЮД

Из всех скотов мне по сердцу верблюд:

Передохнет — и снова в путь, навьючась.

В его горбах угрюмая живучесть,

века неволи в них ее вольют.

Он тащит груз, а сам грустит по сини,

он от любовной ярости вопит,

Его терпенье пестуют пустыни.

Я весь в него — от песен до копыт.

Не надо дурно думать о верблюде.

Его черты брезгливы, но добры.

Ты погляди, ведь он древней домбры

и знает то, чего не знают люди.

Шагает, шею шепота вытягивая,

проносит ношу, царственен и худ, —

песчаный лебедин, печальный работяга,

хорошее чудовище верблюд.

Его удел — ужасен и высок,

и я б хотел меж розовых барханов,

из-под поклаж с презреньем нежным глянув,

с ним заодно пописать на песок.

Мне, как ему, мой Бог не потакал.

Я тот же корм перетираю мудро,

и весь я есть моргающая морда,

да жаркий горб, да ноги ходока.

1964

* * *

И вижу зло, и слышу плач,

и убегаю, жалкий, прочь,

раз каждый каждому палач

и никому нельзя помочь.

Я жил когда-то и дышал,

но до рассвета не дошел.

Темно в душе от божьих жал,

хоть горсть легка, да крест тяжел.

Во сне вину мою несу

и — сам отступник и злодей —

безлистым деревом в лесу

жалею и боюсь людей.

Меня сечет господня плеть,

и под ярмом горбится плоть, —

и ноши не преодолеть,

и ночи не перебороть.

И были дивные слова,

да мне сказать их не дано,

и помертвела голова,

и сердце умерло давно.

Я причинял беду и боль,

и от меня отпрянул Бог

и раздавил меня, как моль,

чтоб я взывать к нему не мог.

1968

* * *

С Украиной в крови я живу на земле Украины,

и, хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу,

на лугах доброты, что её тополями хранимы,

место есть моему шалашу.

Что мне север с тайгой, что мне юг с наготою нагорий?

Помолюсь облакам, чтобы дождик прошёл полосой.

Одуванчик мне брат, а еще молочай и цикорий,

сердце радо ромашке простой.

На исходе тропы, в чернокнижье болот проторённой,

древокрылое диво увидеть очам довелось:

Богом по лугу плыл, окрылённый могучей короной,

впопыхах не осознанный лось.

А когда, утомлённый, просил: приласкай и порадуй,

обнимала зарёй, и к ногам простирала пруды,

и ложилась травой, и дарила блаженной прохладой

от источника Сковороды.

Вся б история наша сложилась мудрей и бескровней,

если б город престольный, лучась красотой и добром,

не на севере хмуром возвёл золочёные кровли,

а над вольным и щедрым Днепром.

О земля Кобзаря, я в закате твоём, как в оправе,

с тополиных страниц на степную полынь обронён.

Пойте всю мою ночь, пойте весело, пойте о славе,

соловьи запорожских времён.

1975

Опубликовано: 27/11/2009