«О вечном примирении

и жизни бесконечной…»

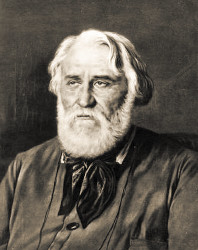

Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»

Конфликт поколений в «Отцах и детях» (1861) И. С. Тургенева с поверхности текста переходит во внутренние, глубинные пласты романа. За внешней сюжетной основой встают проблемы религиозно-философские, и главная из них — о жизни и её сокровенном смысле.

Конфликт поколений в «Отцах и детях» (1861) И. С. Тургенева с поверхности текста переходит во внутренние, глубинные пласты романа. За внешней сюжетной основой встают проблемы религиозно-философские, и главная из них — о жизни и её сокровенном смысле.

Размышления о мимолётности жизни; сознание того, что каждый неизбежно встретит смерть один на один; метафизическое одиночество (космический пессимизм), свойственные складу тургеневского художественного мышления, постепенно преодолеваются на путях признания высшей трансцендентной сущности человека. Тургенев уверен, что «только с духовным началом, с идеалами может так глубоко сочетаться наш дух, наше мышление»[1]. Ощущение причастности к всеобщей вселенской гармонии Божьего мира расширяет духовные горизонты личности, которая уже не столь трагически ощущает свою «временность» и «конечность», предчувствуя себя сродни чему-то «высшему» и «вечному». Без образа Божия жизнь безбожна, безобразна и безóбразна. Писатель осознаёт духовную высоту христианского чувства, церковной традиции.

Соборование Базарова в сцене смерти героя-нигилиста не выглядит неожиданностью, но — наоборот — подчиняется внутренней художественной логике романа. Православному Таинству отведены лаконичные строки внутри единственного абзаца, посвящённого последним мгновениям земной жизни Базарова. Крайне сдержанно сказано о церковном чинопоследовании христианского напутствия умирающему перед его уходом на суд Божий: «Отец Алексей совершил над ним обряды религии»[2]. Тем не менее, несмотря на чрезвычайную сжатость (а, возможно, именно благодаря ей), этот эпизод обращает вдумчивого читателя к скрытым пластам романа, вербально не выразимым в своих сокровенных глубинах. Ассоциативный подтекст христиански высвечивает своеобразие поэтики Тургенева, особенности его художественной манеры «тайного психологизма». Писатель, как и его герой, останавливается на пороге не постижимой земным разумом загадки души и Духа, человека и мира, вечной неумирающей жизни.

Очерченный в нескольких словах православный обряд представлен как истинное Таинство — за ним ощущается величайшая тайна. Тургенев пишет о Базарове: «Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице» (7, 183—184). Загадочен последний эмоциональный всплеск главного героя. В чём кроется источник этого «содрогания ужаса» прежде бесстрашного нигилиста — титанической личности, отвергавшей Бога и отрицавшей бессмертие, самоуверенно бросавшей вызов Провидению?

Д. И. Писарев — идейный вождь русского нигилизма, — анализируя сцену смерти Базарова, утверждал, что тот «не струсил», «не изменил себе», «не оплошал»[3]. Тургеневский герой действительно держался стоически-мужественно в течение своей предсмертной болезни. Однако критик, по всей видимости, преднамеренно не пожелал отметить и обошёл молчанием тот факт, что в последние мгновения жизни ранее неустрашимый Базаров испытал не просто страх, но неописуемый ужас.

Современные исследователи тургеневского романа до сих пор теряются в догадках. «Что это? Запоздалое раскаяние? Или, наоборот, бунт атеистической души?»[4] — задаётся вопросами Ю. В. Лебедев. Объяснений нельзя искать вне сложной динамики связей тургеневского творчества с религиозно-нравственными основаниями русской культуры, с традициями христианской духовности.

Основные моменты видимой составляющей Таинства Елеосвящения (Соборования) заключаются в семикратном помазании освящённым елеем частей тела больного (лба, ноздрей, щёк, губ, груди и рук); каждое из семи помазаний предваряется чтением Священного Писания, молитвой об исцелении болящего и о прощении его грехов. Непосредственно при помазании читается молитва веры; на голову приступившего к Соборованию возлагается Евангелие вниз письменами; в заключение читается разрешительная молитва от грехов.

Согласно православному катехизису, Соборование — одно из семи церковных таинств, в котором «при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные»[5]. Таинство уходит корнями в Священное Писание, имеет Богоустановленный характер и берёт своё начало с Апостольских времён. В Евангелии от Матфея сказано, что Сам Христос послал Апостолов на благодатное делание телесного и духовного врачевания: «И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь» (Мф. 10:1). Это был не только величайший дар, но и задание. Господь заповедал Апостолам: «Больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8). Ученики Христа, получив «власть над нечистыми духами» (Мк. 6:7), «пошли и проповедовали покаяние; Изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6:12,13).

Апостолы передали это таинство церковным священнослужителям. В Соборном послании святого Апостола Иакова говорится: «Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14,15). Если большинство болезней телесных являются следствием греха, то причина — сам грех — болезнь духовная. Таким образом, кроме исцеления физического, в Таинстве Соборования прежде всего молитвенно испрашивается врачевание души больного, отпущение его грехов.

Определение, представленное в примечаниях к роману в Полном собрании сочинений Тургенева: «Соборование — церковный обряд у постели тяжело больного или умирающего с помазанием его тела елеем» (7, 469), — не совсем корректно. С точки зрения катехизиса, Таинство может совершаться не только над страдающими от тяжёлых телесных недугов или умирающими. К Соборованию могут приступать все православные христиане, достигшие семилетнего возраста. При этом они не обязательно должны быть подвержены телесным немощам. Уныние, признаваемое смертным грехом, скорбь, отчаяние, даже называемая пушкинским словами «русская хандра» и подобные состояния души — могут быть следствием нераскаянных грехов, не осознаваемых самим человеком. В этих случаях также прибегают к благодатной душеспасительной силе Таинства. Соборование допустимо не только в храме, но и в домашних условиях.

Внешняя обрядовая сторона священнодействия во время создания романа была известна каждому православному. Возможно, поэтому автору не представлялось необходимым изображать картину Соборования Базарова во всех подробностях. В то же время Тургеневу в свойственной ему манере писательской деликатности и человеческой чуткости удалось прикоснуться к сокровенной сущности Таинства, его духовному наполнению. Невидимое действие благодати Божией, подаваемой в Таинстве Елеосвящения, заключается в том, что соборующемуся прощаются забытые и даже не осознаваемые им грехи; он получает духовное подкрепление и очищение.

В романе «Отцы и дети» приходской священник, совершая Таинство от лица собора, по всей видимости, строго придерживается развёрнутого канонического чинопоследования. Об этом свидетельствуют упомянутые выше слова Тургенева: «Отец Алексей совершил над ним обряды религии» (7, 183). Важно обратить внимание на форму множественного числа: «обряды». Для адекватного постижения смысла эпизода необходимо учесть, что Соборование тесно соединяется с другими православными Таинствами — Покаянием (исповедью) и Причащением Святых Христовых Тайн. Если Соборование совершается дома у больного или умирающего, то вначале следуют Исповедь и Причащение. Требование Церкви, напутствующей умирающего, чтобы тот находился в сознании. Над больными в бессознательном состоянии Причащение не совершается.

Текст тургеневского романа не позволяет с точностью утверждать, исповедал ли свои грехи Базаров перед кончиной. «Базарову уже не суждено было просыпаться, — резюмирует Тургенев. — К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер» (7, 183). И только затем следует авторское замечание о совершении предшествующих смерти религиозных обрядов. Поэтому, обращаясь к реконструкции действия, нельзя отрицать и такого, например, развития событий, что Базаров мог ненадолго прийти в себя и, очнувшись от забытья, принести хотя бы краткое односложное покаяние: «Каюсь». Только в случае осознанного покаяния он допускается к причастию.

Вот почему прямой христианский долг родных и близких смертельно больного — своевременно дать ему возможность последнего церковного напутствия. Этот мучительный родительский долг пытается с честью исполнить Василий Иванович Базаров — истинный православный христианин. Будучи опытным лекарем и наблюдая за симптомами в развитии болезни, он тревожится о том, чтобы сын успел через Таинство Причащения осознанно приобщиться к спасительной силе жертвы Христа на Голгофе. Мука, терзающая старика-отца, теряющего единственного сына и призывающего его к душеспасительному Таинству, так велика и особенна, что Василий Иванович начинает выражаться несвойственным ему высоким слогом, изумляющим Базарова. Сын невольно отвечает отцу в том же стиле, что ещё более подчёркивает духовную высоту происходящего:

«— Евгений! — произнёс он, наконец, — сын мой, дорогой мой, милый сын!

Это необычайное воззвание подействовало на Базарова... Он повернул немного голову и, видимо, стараясь выбиться из-под бремени давившего его забытья, произнес:

— Что, мой отец?» (7, 180).

Опустившись на колени, старик умоляет Базарова позаботиться о спасении души перед уходом в вечность: «Евгений, тебе теперь лучше; ты, Бог даст, выздоровеешь; но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина! Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно; но ещё ужаснее... ведь навек, Евгений... ты подумай, каково-то...

Голос старика перервался, а по лицу его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное» (7, 180).

Мастер «тайной психологии» — Тургенев не называет движения души, вызвавшего такую необычную, словесно не выразимую реакцию. В то же время здесь отчётливо ощутим намёк на запредельность происходящего — в предчувствии инобытия.

Базаров не внял мольбе отца. Однако важно, что он не отказывается от Таинства в принципе и выражает готовность принять его позднее. Фактически Базаров даёт разрешение обеспечить возможность совершения над ним священнодействия, даже если он впадёт в беспамятство:

«— Я не отказываюсь, если это может вас утешить, — промолвил он наконец, — но мне кажется, спешить ещё не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.

— Лучше, Евгений, лучше; но кто знает, ведь это всё в Божьей воле, а исполнивши долг...

— Нет, я подожду, — перебил Базаров. — Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобой ошиблись, что ж! ведь и беспамятных причащают» (7, 180). Отец — бывший полковой лекарь — и его сын-медик говорят на профессиональном языке о течении болезни. В то же самое время речь идёт о необходимости духовного врачевания врача Базарова.

Главным недугом своего времени Ф. И. Тютчев, современник Тургенева, считал утрату веры: «Не плоть, а дух растлился в наши дни...»[6]. Однако «вещая душа» ощущает себя на «пороге как бы двойного бытия» (222).

Базаров, говоря тютчевскими словами, «жаждет веры... Но о ней не просит» (189). Нельзя однозначно судить об атеизме тургеневского героя, чтобы не погрешить против художественной истины романа. Вовсе не случайно Герцен усмотрел в этом эпизоде, а также в заключительных словах финального реквиема «о вечном примирении и о жизни бесконечной» (7, 188) опасный, с точки зрения революционера и атеиста, «мистицизм». По прочтении «Отцов и детей» Герцен писал Тургеневу: «Requiem на конце — с дальним апрошем к бессмертию души — хорош, но опасен, ты эдак не дай стречка в мистицизм» (7, 468).

Анализ заключительных глав и эпилога «Отцов и детей» также привёл советского литературоведа М. К. Азадовского ещё в 1935 году к догадке о том, что Тургенев изобразил атеиста Базарова перед смертью раскаявшимся и примирившимся с «небом»[7]. Впрочем, эта крамольная для того времени мысль была немедленно полемически опровергнута с точки зрения господствовавших вульгарно-идеологических марксистско-ленинских установок.

О примирении с «небом», преодолении трагического конфликта человека с быстротечностью земной жизни Тургенев размышлял на протяжении всего творческого пути. Уже в первом тургеневском романе «Рудин» (1855) герой — вечный бесприютный странник — выстрадал в конце пути истину: «Смерть, брат, должна примирить наконец...». Церковный образ потухающей лампады в финальном монологе Рудина: «уже всё кончено, и масла в лампаде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот сейчас докурится фитиль...» (5, 319) — как символ уходящей жизни — отзывается в сцене последней встречи Базарова с Одинцовой.

Героиню можно было бы назвать «дама в трауре»: в первый раз она появляется в романе на балу у губернатора как незнакомка «высокого роста в чёрном платье» (7, 68); перед смертельно больным Базаровым она предстаёт как «дама под чёрным вуалем, в чёрной мантилье» (7, 180). Здесь завуалирован приём предварения: с Одинцовой связаны любовь и смерть Базарова. Для него Анна Сергеевна, как и княгиня Р. для Павла Петровича Кирсанова, — женщина-загадка, мистически связанная с роковыми силами любви и смерти. В этом отношении судьба старшего Кирсанова проецируется на судьбу Базарова, объединяется с ней. Перед лицом Провидения нигилист и его политический противник равны и одинаково беззащитны: «И всюду страсти роковые, И от судеб защиты нет». Финальный мотив пушкинской поэмы «Цыганы», пренебрежительно отвергаемой Базаровым, явственно звучит в подтексте романа.

«Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...» (7, 183), — обращается герой к даме своего сердца. Однако тургеневский текст не даёт оснований говорить о полном «угасании». Последнее, что видит Базаров своим земным зрением, — это благодатные свет и огонь: святые образа с неугасимыми лампадами, горящие перед иконами свечи, воскурение ладана в кадильнице.

Думается, не случайно Тургенев с его обострённой художественной интуицией пишет об умирающем Базарове: «один глаз его раскрылся». Писатель в сцене Соборования сумел уловить сам момент перехода героя к вечности: один глаз ещё может обозреть земное, другой уже закрыт навеки. Что представилось внутреннему зрению героя, что увидел он своими «духовными глазами» (это не только пушкинское выражение, но и богословское, святоотеческое) и что пережил в момент умирания, когда приоткрывшаяся завеса позволила ему в последний миг взглянуть за пределы земной жизни? И отчего в его лице возникло выражение ужаса? Был ли он поражён величием непостижимой тайны, явившейся ему во всей полноте и навеки низвергающей нигилистическую теорию абсолютного «ничто»; встретил ли он то, чего не ждал, о чём не думал, что отвергал и во что не верил? Или, быть может, Соборование соединилось здесь с экзорцизмом, в народе именуемом «чертогоном», — обрядом изгнания беса, демонических проявлений натуры Базарова? Обо всём этом можно только догадываться.

Тургенев оставляет читателя на пороге не разрешимой в пределах земного бытия загадки, ибо «тайна сия велика есть». Бесспорно одно: герой в последнее мгновение умирания, перехода по ту сторону бытия пережил трансцендентное состояние, неизмеримое мирскими мерками, неподвластное земному разуму, неподдающееся рациональным мотивировкам. Таинство окончательно выводит Базарова из конкретно-чувственного, вульгарно-материалистического, обыденно-бытийного состояния в план инобытия. Это не есть абсолютное «ничто», «темнота», как думалось ранее Базарову-нигилисту. Тургенев ясно даёт почувствовать, что в это мгновение с героем происходит нечто невидимое, таинственное и великое.

В Таинстве предсмертного Соборования человек, очищенный от грехов — и раскаянных, и неосознанных, — вводится в бесконечную жизнь воскресшего Христа. Страдание, умирание и сама смерть в Христовом Воскресении явились залогом полноты неумирающей жизни. Неутолимая духовная жажда веры в Бога и бессмертие души, предчувствие «жизни бесконечной» для людей как детей общего Отца Небесного — последнее упование, венчающее финал романа Тургенева «Отцы и дети»: «Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...» (7, 188).

[1] Тургенев И. С. Полн. Собр. сочинений и писем: В 28 т. — М.; Л.: АН СССР, 1960 — 1968. — Письма. — Т. 1. — С. 436.

[2] Тургенев И. С. Полн. собр. сочинений и писем: В 30 т. — М.: Наука, 1978 — 1988. — Сочинения: В 12 т. — Т. 7. — С. 183. В дальнейшем сочинения И.С. Тургенева цитируются по этому изданию с указанием тома и страниц.

[3] См.: Писарев Д. И. Базаров. «Отцы и дети», роман И. С. Тургенева // Писарев Д.И. Литературная критика: В 3 томах. — Т. 1. — Статьи 1859 — 1864 гг. — Л.: Худож. литература, 1981.

[4] Лебедев Ю. В. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». — М: Просвещение, 1982. — С. 138.

[5] Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви / Сост. Святитель Филарет, Митрополит Московский. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. — С. 361.

[6] Тютчев Ф. И. Весенняя гроза: Стихотворения. Письма. — Тула, 1984. — С. 222. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страниц.

[7] См.: Азадовский М. К. Об одном сюжетном совпадении: «Смерть атеиста» в романе Омулевского и у Ипполита Тэна // Сб. статей XLV. — М.; Л.: АН СССР, 1935. — С. 589.

Опубликовано: 31/03/2013