Ипостась и образ

Христологические основания догмата иконопочитания

Введение

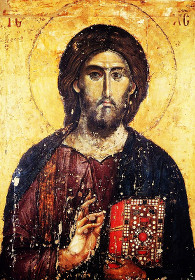

Полемика, развернутая иконоборцами против иконопочитания, вовлекла в свою сферу целый ряд проблем. Одна из них была поставлена как обвинение в том, что иконопочитатели считают возможным утверждать изобразимость Божества на иконе. Обвинение это было двоякого рода: с одной стороны, иконопочитатели якобы считали возможным изобразить обоживающую благодать; с другой — Божественный образ Христа-Логоса. Как известно, оба пункта обвинения были отвергнуты защитниками икон, твердо установившими верность свою святоотеческому учению о непостижимости, невидимости, невыразимости и неизобразимости Божества и отказавшимися признать себе принадлежащим приписываемое им мнение, будто целью иконописания является сделать видимым Божество Христово или обожение Его святой плоти (или — плоти святых Его). И, однако, иконопочитатели исповедовали, что на иконе изображается «всецелый Христос»: и Бог, и человек.

Полемика, развернутая иконоборцами против иконопочитания, вовлекла в свою сферу целый ряд проблем. Одна из них была поставлена как обвинение в том, что иконопочитатели считают возможным утверждать изобразимость Божества на иконе. Обвинение это было двоякого рода: с одной стороны, иконопочитатели якобы считали возможным изобразить обоживающую благодать; с другой — Божественный образ Христа-Логоса. Как известно, оба пункта обвинения были отвергнуты защитниками икон, твердо установившими верность свою святоотеческому учению о непостижимости, невидимости, невыразимости и неизобразимости Божества и отказавшимися признать себе принадлежащим приписываемое им мнение, будто целью иконописания является сделать видимым Божество Христово или обожение Его святой плоти (или — плоти святых Его). И, однако, иконопочитатели исповедовали, что на иконе изображается «всецелый Христос»: и Бог, и человек.

Казалось бы, здесь налицо антиномия. Попытки разрешения этой кажущейся антиномии были предприняты в начале ХХ века в России деятелями так называемого «религиозного возрождения», продолжены в трудах представителей направления в богословии, именуемого Парижской богословской школой (первое поколение их как раз и состоит из мыслителей означенного движения «религиозного возрождения»), и осуществляются сегодня их многочисленными последователями. В русле этих поисков было сформулировано (прежде всего — в творчестве крупнейшего теоретика «богословия иконы» Л. А. Успенского), при сохранении мнения о неизобразимости Божества, учение о «символическом реализме» — некой особенной иконописной манере изображения, коей подвластно все-таки быть способом и средством сделать Божество видимым для чувственного зрения.

Разбирая учение Л. А. Успенского и его последователей о символическом реализме как языке иконы[1], мы предпочли сосредоточиться на исследовании соответствия положения, что икона самой манерой написания делает Божество некоторым (символическим) образом видимым, — святоотеческому учению. Результатом проделанной работы стало заключение, что искомого соответствия обнаружить невозможно. Проблема же богословского разрешения «антиномии» изобразимости-неизобразимости Божества была затронута нами лишь вскользь. И этому есть объяснение. Не найдя в разбираемом учении о символической манере — соответствия святоотеческим текстам, мы, разумеется, были затруднены в отыскании связи между оным учением и взглядами свв. отцов на проблему изобразимости Божества. Обоснование наличия этой связи Л. А Успенским и другими было — в исследованных текстах — подменено декларированием ее и никак не могло быть выведено из тех произведений отцов Церкви, на которые делались ссылки. Исходя из этого, мы ограничились лишь кратким указанием на наиболее очевидные противоречия (как внутренние, так и в отношении к святоотеческому учению) в доказательствах как обоснованности способов решения «антиномии» изобразимости-неизобразимости Божества, так и вообще ее существования.

Теперь же мы намерены обратиться к проблеме изобразимости Божества прямо, не отвлекаясь на учение о манере изображения[2]. Кроме того, в данной работе мы постараемся не касаться того аспекта проблемы, где речь идет об изобразимости обоживающей благодати. Мы думаем, что этот аспект был рассмотрен уже прежде (в упомянутой работе об Успенском) вполне удовлетворительно, и выводы, нами сделанные (отсутствие в святоотеческом наследии учения о необходимости и возможности изображения на иконах обоживающей благодати средствами иными, кроме использования иконографических символов; сходство представлений иконоборцев и сторонников «символического реализма» в полагании смысла иконописания, при противоположной оценке возможности достижения результата, в изображении благодати) достаточно обоснованы.

В данной работе наше внимание будет сосредоточено на проблеме изобразимости Божества в аспекте необходимости и возможности изображения образа Божия.

Удобнее всего будет подойти к постановке проблемы тем путем, который изначально и привлек наше внимание, послужив толчком к последующим размышлениям, — путем, проложенным в книге Л. А. Успенского «Богословие иконы». Мысль Успенского о существе интересующего нас аспекта иконоборческих споров ясно сформулирована в нижеследующем отрывке:

«Что такое икона в представлении иконоборцев? Какова ее природа? Что имеет она общего с изображенным на ней лицом и чем от него отличается? Ибо именно в самом определении понятия «икона» и заключается основное различие между борющимися сторонами, так как в представлении иконоборцев оно преломлялось совершенно иначе, чем в представлении православных иконопочитателей.

Иконоборческое понятие иконы ясно и точно дано в трактате императора Константина, который в этом смысле выражает общую точку зрения вождей иконоборчества. В его понимании истинная икона должна быть единосущна (omoousion) изображенному на ней лицу, то есть быть тождественной с ним, иметь одну с ним природу. Исходя из положения, иконоборцы пришли к естественному и логически неизбежному выводу, что единственным образом Христа является Евхаристия, Святые дары. Христос, говорили они, нарочно избрал образом Своего воплощения хлеб потому, что он ни в к какой мере не похож на человека и поэтому не может возбудить идолопоклонства. Следовательно, «понятие «образ», «икона» в представлении иконоборцев означало нечто совсем иное, чем в представлении иконопочитателей, — говорит Г. Острогорский, — коль скоро для иконоборцев истинной иконой могло считаться лишь нечто такое, что было тождественно со своим «архетипом», то только причастие они и могли признать иконой Христа. Для православных же иконопочитателей именно потому Причастие уже не было «иконой» — образом, что оно тождественно со своим «архетипом». Действительно, преложение Святых Даров совершается не во образ, а в «самое пречистое Тело и самую честную Кровь» Христовы. Поэтому само наименование Святых даров образом было для православных чуждо и непонятно. «Ни господь, ни апостолы, ни отцы никогда не называли бескровной жертвы приносимой, иереем, образом, но называли ее самим Телом и самой Кровию», — возражают отцы Седьмого Вселенского Собора.

<...> Итак, иконоборческому мышлению представлялось, что иконой может быть только предмет, тождественный изобразуемому. Если же тождества нет, то и образа быть не может. Следовательно, изображение, сделанное художником, не может быть иконой Христовой. Вообще изобразительное искусство — богохульство в отношении догмата Боговоплощения. Что же делает невежественный художник, когда дает форму тому, во что можно только верить сердцем и исповедовать устами? — спрашивают иконоборцы. Ведь наименование Иисус Христос относится к Богочеловеку. Значит, изображая Его, вы богохульствуете вдвойне: во-первых, вы пытаетесь изобразить Божество, Которое неизобразимо; во-вторых, если вы пытаетесь изобразить на иконе и божественную, и человеческую природы Христа, то этим вы стремитесь к слиянию этих природ, а это есть монофизитство. Но вы отвечаете, что изображаете лишь плоть Христову, видимую и осязаемую. Но плоть эта — человеческая, и следовательно, вы изображаете только человечество Христово, одну Его человеческую природу. Но в таком случае вы отделяете ее от соединившегося с ней Божества, а это есть несторианство. Ведь плоть Иисуса Христа — это плоть Бога слова: она целиком Им воспринята и обожжена. Как же эти нечестивые осмеливаются, говориться в оросе иконоборческого Собора, отделять Божество от плоти Христовой и изображать только ее, так, как если бы они изображали обыкновенного человека? Ведь Церковь верует во Христа, в Котором Божество и человечество соединяются нераздельно и неслиянно. Изображая же только человечество Христа, Вы разделяете Его природы, отделяете Его Божество от Его человечества, приписывая этому человечеству самостоятельное независимое бытие или видя в нем отдельную личность и тем самым вводите четвертую ипостась в Троицу. Итак, в представлении иконоборцев икона не может передать истинного соотношения природ Христовых. Следовательно, сделать Его икону, то есть изобразить человеческими средствами Богочеловека — невозможно. Поэтому евхаристия и является единственным возможным образом Спасителя.

<...> Как мы видим, иконоборцы в своей аргументации пытаются исходить из Халкидонского догмата. Однако основной недостаток их аргументации, который был немедленно вскрыт православными, как раз и заключается в глубоком непонимании догмата о Бого-Человеке Иисусе Христе. Халкидонский догмат предполагает прежде всего ясное различие между природой, с одной стороны, и личностью, ипостасью — с другой. Как раз этой-то ясности и нет в иконоборческом мышлении. В изображении воплотившегося Бога Слова им представляется две возможности: или, изображая Христа, мы изображаем Его природу человеческую, отдельно от Его Божества. И то, и другое является ересью. Третьей возможности нет»[3].

В приведенном отрывке Леонид Александрович указывает два пункта расхождений между иконоборцами и иконопочитателями. Первый пункт — различное понимание значения слова «образ», «икона». Думается, что если бы расхождения исчерпывались этим пунктом, то они могли бы быть преодолены без труда путем согласования словоупотребления. Нельзя же всерьез предположить, что иконоборы не ведали, что в греческом языке слово εικων употребляется не только в значении «единосущный образ». С другой стороны, известно, что словосочетание «единосущный образ» не было чем-то необычным для отцов Церкви и активно использовалось, в том числе и защитниками икон (например, когда говорилось о Сыне как единосущном образе Божием). Следовательно, если бы речь шла только о словах, только о словоупотреблении, то возможность преодоления разногласий была бы весьма вероятной. Можно было бы, скажем, договориться применять к изображениям слово «образ» в значении образа не-единосущного, иноприродного; а в применении к Св. Дарам — в значении единосущного образа[4]. Однако согласия не возникло.

Л. Успенскому представляется, что главным пунктом расхождения было погрешение иконоборцев в области христологии, «непонимании догмата о Бого-Человеке Иисусе Христе». Правильное понимание Халкидонского догмата приводит к правильному же пониманию смысла и функции иконы. Успенский пишет:

<...>"православные, ясно осознавая различие между природой и лицом, именно и указывают на эту третью возможность, которая упраздняет всю иконоборческую дилемму. Икона изображает не природу, а личность, разъясняет преподобный Феодор Студит. Изображая Спасителя, мы не изображаем ни Его Божество, ни Его человечество, но Его Ипостась, непостижимо соединяющую в себе эти две природы «неслиянно и нераздельно», по выражению Халкидонского догмата.

В свое время монофелиты свойство природы переносили на личность: одно Лицо — следовательно, одна воля и одно действие. Иконоборцы же, наоборот, переносят то, что свойственно личности, на природу. Отсюда и происходит путаница в иконоборческом мышлении. Если воля и действие свойственны каждой природе Иисуса Христа, так что в нем две воли и два действия соответствуют двум Его природам, то Его образ свойственен не той или иной Его природе, а Его личности, Ипостаси. Икона является не образом божественной природы, а образом воплотившегося второго Лица Святой Троицы, передает черты Сына Божия, явившегося во плоти, ставшего видимым, следовательно изобразимым человеческими средствами. Со стороны православных вопрос о природе даже не вставал. При ясном различении между природой и личностью для них было совершенно очевидно, что икона, так же как и обычный портрет, может быть только образом личным, так как «сущность (то есть природа) не имеет самостоятельного бытия, но усматривается в личностях», — говорит преподобный Иоанн Дамаскин. Природа существует только в личностях, и каждая личность обладает полнотой своей природы; каждое Лицо Святой Троицы обладает всей полнотой божественной природы; каждое человеческое лицо обладает всей полнотой природы человеческой. Природа у всех людей одна, личностей же множество, и каждая из них единственна и неповторима. Изображая людей, мы изображаем не множество вариантов одной природы и не отдельные ее частицы, а конкретные личности: Петра, Иоанна, Павла и т.д., каждая из которых обладает своей природой по-своему, что и придает каждому лицу свойственные ему черты». Икона связана со своим прототипом не в силу тождества с ним, что было бы абсурдным; икона связана со своим первообразом тем, что она изображает его личность и носит его имя. Именно это и делает возможным общение с изображенным на ней лицом, познание его»[5].

Мы не станем сейчас обсуждать, насколько убедительны были бы эти рассуждения для иконоборцев. Но из уст православных защитников икон они быть услышаны не могли. Леонид Александрович заблуждался, приписывая иконопочитателям учение, что «Его образ свойственен не той или иной его природе, а Его Личности, Ипостаси», и, поэтому, в отличие от двух воль и двух действий, мы должны исповедовать один образ во Христе. Святые отцы совершенно ясно учат о двух образах во Христе. При этом не только нельзя сказать, что «со стороны православных вопрос о природе даже не вставал», нет, он был поставлен и разрешен именно в святоотеческом учении о двух образах.

Если это так, то выход, указываемый Успенским из «всей иконоборческой дилеммы» (независимо от того, насколько он удачен сам по себе) отличается от святоотеческого. Игнорируя вопрос о природе и приходя к своеобразному «моноэйконизму», Успенский делает понятие об ипостаси слишком отвлеченным. То правда, что «природа существует только в личностях», однако Успенский не придает значения собственным словам, что «и каждая личность обладает полнотой своей природы». Как природа не может иметь внеипостасного существования, так и ипостась не существует вне природы. Утверждая связь «образ-ипостась» и полагая, что «вопрос о природе даже не вставал», Леонид Александрович только внешне разрешает дилемму иконоборцев, не допуская в свое рассуждение очевидно неизбежного вопроса о природе образа и природе ипостаси. Если этот вопрос не принимать во внимание, то утверждение, что «изображая людей, мы изображаем не множество вариантов одной природы и не отдельные частицы, а конкретные личности», не вызывает возражений. Однако достаточно уточнить, принадлежит ли свойство изобразимости природе или ипостаси, как становится явной недостаточность и поспешность такого разрешения проблемы связи изображения с ипостасью и природой. Можно ли сказать, будто изображается некая вообще ипостась, вне соотнесенности ее с природой, ипостасью которой она и является? Как может быть изобразима эта ипостась как таковая?

Проблема еще усложняется, если мы попытаемся, исходя из мысли об одном образе во Христе, свойственном не природе, но ипостаси, дать ответ на дилемму иконоборцев. Против этой мысли они могли бы возразить, воспроизводя святоотеческую аргументацию, использованную в монофелитском споре. Иконоборцы могли бы спросить, человеческой или божественной природы образ Христа. Достаточен ли будет ответ, что это не имеет значения, так как изображается образ не природы, а — ипостаси? Если вопрос о природе образа, свойственного человеческой ипостаси, не стоит столь остро в отношении к его, образа, изображению на иконе (хотя, как мы увидим, он тоже был поставлен и разрешен защитниками икон), то в случае иконы Христа обойти его молчанием значит не ответить, а просто отказаться от полемики. Но каков мог бы быть ответ? Если помнить, что спрашивается о богочеловеческой ипостаси Христа, то получается, что природа образа, изображаемого на иконе, — богочеловеческая (а это значит, что и божественной приписывается свойство описуемости); если же «забыть» о двух природах, в которых существует ипостась Бога Слова по воплощении, то ответ будет еще более шокирующим: образ Христов не имеет никакой природы!

Мы не станем здесь углубляться в детали обсуждаемой проблемы. Прежде всего потому, что и сам Леонид Александрович не останавливается на них, снимая саму проблему и отсылая нас за подробностями того, что он называет «полным представлением о православном учении о природе, личности и благодати»[6], к произведениям Вл. Н. Лосского. К ним нам и следует обратиться, чтобы прояснить то, что оказывается неясным в выходе из иконоборческой дилеммы, предлагаемом Успенским, и в основоположениях, обусловливающих избрание именно такого выхода.

1. Учение Вл. Н. Лосского об ипостаси

Творчество одного из крупнейших православных богословов ХХ века Вл. Н. Лосского занимает важное место в движении богословской мысли, направленной на возрождение интереса к патристическому наследию. Огромной заслугой Владимира Николаевича является убедительное обоснование того взгляда на наследие отцов Церкви, что оно сохраняет актуальность во все исторические эпохи и продолжает оставаться необходимым руководством и критерием истинности и глубины при рассмотрении любых самых острых проблем современности. Вместе с тем Вл. Н. Лосскому удалось дать впечатляющие примеры успешности практического применения этого взгляда при постановке и разрешении большого круга вопросов. Значение и роль Вл. Н. Лосского не могут быть подвергнуты сомнению, и убеждение в высокой ценности его творчества для нас не может быть поколеблено. Поэтому, подвергая критике некоторые высказывания Владимира Николаевича, мы не хотели бы, чтобы сказанное нами расценивалось как попытка принизить заслуги действительно уважаемого нами крупного мыслителя. Однако нам представляется обязательным указать на те места в сочинениях Вл. Н. Лосского, где ему случалось отступать от верного следования святоотеческому учению. Обязательность такой критики обусловлена как тем, что, даже ошибаясь, Лосский остается на острие актуальности; и тем, что многие сегодня, подчиняясь высокому (заслуженно) авторитету его, склонны принимать все высказанное Лосским без подобающего рассуждения, не следуя тем самым критерию, установленному самим Владимиром Николаевичем, — соотнесения с учением святых отцов Церкви.

Сделав это замечание, обратимся к интересующей нас проблеме. Прежде всего нам следует попытаться рассмотреть некоторые мысли, высказанные Лосским в сочинении «Богословское понятие человеческой личности». Это сочинение представляется нам наиболее значимым в смысле понимания данного Лосским богословского обоснования постановки и разрешения вопроса о соотнесении понятий «ипостась, «личность», «природа», «сущность», «образ», «индивидуум», — что (несмотря на то, что речь как будто идет о человеческой личности) имеет непосредственное отношение к обсуждаемой проблеме изобразимости образа Божия.

Рассуждение Лосского опирается на методологический принцип, заявленный в самом начале статьи.

«Я не берусь излагать то, как понимали человеческую личность отцы Церкви или же какие-либо иные христианские богословы. Даже если бы мы и хотели за это взяться, следовало бы предварительно спросить себя, в какой мере оправдано само наше желание найти у отцов первых веков учение о человеческой личности. Не было бы это желанием приписывать им мысли, вероятно, им чуждые, но которыми мы, тем не менее, их наделили бы, не отдавая себе ясного отчета в том, как зависимы мы в самом методе нашего суждения о человеческой личности от сложной философской традиции — от образа мысли, следовавшей путем весьма отличным от того, который можно было бы считать путем собственно богословского предания? Во избежание подобной бессознательной сбивчивости, а также злоупотребления сознательными анахронизмами, когда вкладываешь что-то от Бергсона в свт. Григория Нисского или что-то от Гегеля в прп. Максима Исповедника, мы пока что воздержимся от всякой попытки найти в святоотеческих текстах развернутое учение (или учения) о личности человека. Я же лично должен признаться в том, что до сих пор не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением о личности человеческой, тогда как учение о Лицах, или Ипостасях, Божественных изложено чрезвычайно четко. Тем не менее христианская антропология существует как у отцов первых восьми веков, так и позднее, как в Византии, так и на Западе, и нет сомнений в том, что то учение о человеке личностно, персоналистично. Разве могло бы оно быть иным в богословской мысли, основанной на Откровении Бога живого и личного, создавшего человека «по Своему образу и подобию»?

Итак, я не буду проводить исторического исследования христианского вероучения, а ограничусь только изложением некоторых богословских мыслей о том, каким же требованиям должно отвечать понятие человеческой личности в контексте христианской догматики»[7].

Здесь Владимир Николаевич проявляет одновременно и чрезмерную осторожность, и чрезмерную смелость. Разумеется, исследователь никогда не должен забывать об опасности искажающего прочтения того или иного текста, обусловленного вековыми «наслоениями» различных философских и богословских традиций, которые могут изменить само понятие о предмете исследования до неузнаваемости. Впрочем, возможность взаимного непонимания нередко подстерегает и современников, и даже тех, кто принадлежит к одному кругу, объединенный с другими общим культурным горизонтом и языком. Можно сказать, что люди находятся в таком бедственном положении издавна (по крайней мере — со времен строительства Вавилонской башни) и испытывают сомнения относительно возможности правильного согласования индивидуальных «диалектов» представителей единой, как чается, культуры и того же, как кажется, языка. Вместе с тем, не имея средств к достижению абсолютно достоверно знаемого соответствия интерпретации — высказыванию, человечество владеет достаточно широким спектром методов, позволяющих надеяться на достижение искомого соответствия с большой вероятностью, а подчас и быть уверенным в нем.

Однако почва для надежды становится зыбкой, а основания уверенности серьезно колеблются, если мы, отказываясь от поисков «того, что можно было бы назвать разработанным учением», пытаемся артикулировать невысказанное. Опасность искажающей интерпретации в этом случае существенно возрастает. Поэтому нам кажется странным, что Владимир Николаевич, прекрасно сознавая трудности понимания, которыми чревато исследование даже при наличии текстов, решается «излагать» то, «каким требованиям должно отвечать понятие человеческой личности в контексте христианской догматики», хотя и признается, что «до сих пор не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением о личности человеческой». Отказываясь заранее от надежды на успех при уразумении (конечно, «в контексте христианской догматики»!) высказанного учения, не следует ли тем более остерегаться, обращаясь к учению невысказанному?

Мы постараемся проследить, насколько удалось Владимиру Николаевичу справиться с поставленной им задачей, а также зададимся вопросом о невысказанных основаниях, не позволивших богослову и философу, чья эрудиция несравнимо превосходит нашу, пройти мимо впечатляющего количества текстов, вполне ясно излагающих святоотеческое учение о личности. Сделать это мы считаем необходимым так, чтобы не избегать предложенного Вл. Н. Лосским контекста.

Правильным подходом к проблеме Лосский полагает обращение к святоотеческому учению о Троице: «Прежде чем спрашивать, что в богословском контексте есть человеческая личность, мы должны сказать несколько слов о Лицах божественных»[8]. Позволим себе процитировать большой фрагмент статьи Лосского, где он излагает интересующие его аспекты святоотеческой триадологии:

«Чтобы наилучшим образом выразить присущую Богу реальность личностного или, вернее, выразить реальность личного Бога, — а реальность эта есть не только домостроительный модус проявления безличностной в Самой Себе Монады, но первичное и абсолютное пребывание Бога-Троицы в Своей трансцендентности, — греческие отцы для обозначения Божественных Лиц предпочли термину προσωπον термин υποστασις. Мысль, различающая в Боге «усию» и «ипостась», пользуется словарем метафизическим и выражает себя в терминах онтологических, которые в данном случае являются не столько понятиями, сколько условными знаками, отмечающими абсолютную тождественность и абсолютную различимость. В своем желании выразить «несводимость» ипостаси к усии, несводимость личности к сущности, не противопоставив их при этом как две реальности, святые отцы провели различие между двумя данными синонимами, что действительно было терминологической находкой, позволившей сказать свт. Григорию Богослову: «Сын не Отец (потому что есть только один Отец), но Он то же, что Отец. Дух Святой, хотя Он исходит от Бога, не Сын (потому что есть только один Единородный Сын), но Он то же, что Сын». Ипостась есть то, что есть усия, к ней приложимы все свойства — или же все отрицания, — какие только могут быть сформулированы по отношению к «сверхсущности», и, однако, она остается к усии несводимой. Эту несводимость нельзя ни уловить, ни выразить вне отношения трех Ипостасей, которые, собственно говоря, не три, но «триединство». Когда мы говорим «три Ипостаси», то уже впадаем в недопустимую абстракцию: если бы мы и захотели обобщать и найти определение «Божественной Ипостаси», надо было бы сказать, что единственное обобщающее определение трех Ипостасей — это невозможность какого бы то ни было общего их определения. Они сходны в том, что несходны, или же, превосходя относительную и неуместную здесь идею сходства, мы должны были бы сказать, что абсолютная их различимость предполагает и абсолютное их тождество, вне которого немыслимо говорить об ипостасном триединстве. Как «три» здесь не количественное число, а знак бесконечного превосхождения диады противопоставлений триадой чистых различений (триадой, равнозначной монаде), так ипостась как таковая и к усии несводимая — это не сформулированное понятие, а знак, вводящий нас в сферу необобщимого и отмечающий существенно личностный характер Бога христианского Откровения.

Однако усия и ипостась — всё же синонимы, и каждый раз, когда мы хотим установить четкое разграничение между этими двумя терминами, придавая им тем самым различное содержание, мы вновь неизбежно впадаем в область концептуального познания: общее — противопоставляем частному, «вторую усию» — индивидуальной субстанции, род или вид — индивидууму. Это мы и находим, например, в следующем тексте блж. Феодорита Киррского: «Согласно языческой философии, между усией и ипостасью нет никакой разницы: усия обозначает то, что есть (το ον), а ипостась — то, что существует (το υφεστος). По учению же отцов, между усией и ипостасью та же разница, что между общим и частным, то есть между родом или видом и индивидуумом». Такая же неожиданность подстерегает нас и в «Диалектике» прп. Иоанна Дамаскина, в этом своеобразном философском зачине к его изложению христианского вероучения. Дамаскин пишет: «У слова «ипостась» два значения. Иногда оно просто обозначает существование (υπαρξις), и в этом случае усия и ипостась суть понятия равнозначные. Поэтому некоторые отцы и говорили: «природы (φυσεις) или ипостаси». Иногда же слово это указывает на то, что существует само по себе, по собственной своей субстанции (την κατ αυτο και ιδιοσυστατον υπαρξιν). В этом смысле это слово обозначает индивидуума (το ατομον), который нумерически отличен от всякого иного, например, Петр, Павел, некоторая лошадь»[9].

Из сказанного автор делает вывод:

«Ясно, что подобное определение ипостаси могло быть лишь подходом к троическому богословию, как бы отправной точкой на пути от концептов к понятию «деконцептуализированному», которое уже больше не есть понятие индивидуума, принадлежащего к некоторому роду. Если отдельные критики и видели в учении святителя Василия Великого о Троице различение υποστασις и ουσια, соответствующее аристотелевскому различению πρωτη и υτερδεα ουσια (первой и второй природы), то это говорит лишь о том, что они не сумели отличить точки прибытия от точки отправления, богословского здания, воздвигнутого за пределами концептов, от его концептуальных лесов и подмостков.

В троическом богословии (которое для отцов первых веков было «богословием» по преимуществу, «теологией» — в прямом смысле слова) понятие «ипостась» неравно понятию «индивидуум» и «Божество» не есть некая «индивидуальная субстанция» Божественной природы. То различение понятий, выраженных синонимами, которое Феодорит приписывает отцам, есть не что иное, как подход через определения к неопределимому. Феодорит, по существу был неправ, когда введенное отцами различение противопоставлял тождеству этих двух терминов в «философии мира». Он действительно был больше историком, нежели богословом, и увидел в оригинальной синонимике двух выбранных отцами терминов для обозначения в Боге «общего» и «частного» лишь исторический курьез. Но для чего же было выбирать эту синонимику, как не для сохранения за «общим» значения конкретной усии и исключения из «частного» всякой ограниченности, свойственной индивидууму? Не для того ли был сделан этот выбор, чтобы понятие «ипостась» распространилось на всю общую природу, а не дробило бы ее? Если это так, то установленную отцами богословскую истину различения усии и ипостаси следует искать не в буквальности понятийного, концептуального выражения, а между ним и тождеством этих двух понятий, свойственном «философии мира». Иными словами, истину нам надо искать за пределами понятий: они очищаются и становятся знаками личностной реальности Того Бога, Который не есть ни Бог философов, ни (увы, слишком часто) Бог богословов»[10].

Итак, приступая к тому, чтобы «попытаться теперь найти тот же внеконцептуальный смысл различения ипостаси и усии, или природы, в христианской антропологии»[11], Лосский исходит из «смысла различения» этих понятий в троическом богословии отцов Церкви. Что, собственно, и должно, по Лосскому, послужить «контекстом христианской догматики» для целей построения «разработанного учения о человеческой личности», коего, как мы помним, автор «до сих пор не встречал в святоотеческом богословии». Соглашаясь с Лосским, что у свв. отцов «учение о Лицах, или Ипостасях, Божественных изложено чрезвычайно четко», спросим, насколько ясно и четко оно воспроизведено. Что нам удается узнать из цитированных фрагментов? Прежде всего, то, что понятия ипостаси и личности тождественны. Это позволяет нам утверждать, что в поисках определения человеческой личности мы смело можем опираться на те места из творений свв. отцов, где говорится об ипостаси.

Но далее рассуждения автора теряют ясность и четкость. Воспроизведя святоотеческое учение об ипостаси в связи с установлением различия между ипостасью и усией, Владимир Николаевич цитирует два святоотеческих текста. Но делает он это только для того, чтобы тут же признать их неудовлетворительными, явно не могущими преодолеть «области концептуального знания». С чем же мы остаемся? Изложенное, как предполагалось, святыми отцами «чрезвычайно четко» учение не сообщается читателю простым, ясным и четким способом — цитированием, но преподносится путем, хотя и весьма тонких и остроумных, но собственных филологических розысканий автора. Можно, конечно, ставить под сомнение богословскую компетентность блж. Феодорита (хотя делать это следует осторожно, опираясь на святоотеческое учение, данное в чрезвычайно четком изложении, а не соотнося текст, который нам не по нраву, со своими размышлениями) и сказать, что как богослов он не столь хорош, каков как историк. Но кто же, однако, хорош? Преподобный Иоанн Дамаскин? По-видимому, нет. Но ничьих текстов больше не приводится! Лосский не помогает нам узнать, насколько четко учение свв. отцов «из уст», так сказать, самих свв. отцов.

Оставляя пока в стороне то, что мы назвали собственными филологическими розысканиями Владимира Николаевича, заметим, что он ставит читателя в трудное положение. В самом деле, заявив о неразработанности в святоотеческом богословии понятия человеческой личности, Лосский обещает дать разрешение заявленного в заглавии статьи вопроса помещением его в контекст христианской догматики, а именно — «чрезвычайно четко изложенное» учение о Божественных лицах, Ипостасях. Однако оказывается, что в двух приведенных примерах изложение неудовлетворительно, а другие — отсутствуют, замещенные диалектикой автора. Как бы успешно она ни была осуществлена (мы, кстати говоря, думаем, что не слишком успешно), она в данной ситуации не может нам заменить обещанного — учения самих свв. отцов. Очевидно, что не одно и то же — изложение учения свв. отцов и учение, изложенное свв. отцами. Первое желательно сообразовывать со вторым, во избежание недоразумений, на опасность которых мы указывали, говоря о том, что ошибки понимания тем более возможны, если мы стремимся постичь мысль, минуя слово. В данном случае нам приходится иметь дело с попыткой определения неизвестного при помощи другого неизвестного, основываясь лишь на размышлениях Лосского относительно второго, «неопределимого», чью «истину нам надо искать за пределами понятий».

Эта-то «неопределимость», заключающаяся в «несводимости» деконцептуализированного понятия ипостаси (тождественного понятию личности) к понятию усии при сохранении их «синонимичности» и отрицание возможности различия их тем способом, который признают общепринятым «по учению отцов» блж. Феодорит и прп. Иоанн, и оказывается тем, что мы должны принять в качестве обещанного чрезвычайно четкого учения.

Вполне удовлетворенный достигнутым результатом, Лосский продолжает:

«Попытаемся теперь найти тот же внеконцептуальный смысл различения ипостаси и усии, или природы, в христианской антропологии. Несводимость ипостаси к сущности или природе, та несводимость, которая, раскрывая характерную ипостасную неопределимость, заставила нас отказаться от тождественности между ипостасью и индивидуумом в Троице, присуща ли она также сфере тварного, в частности, когда речь идет об ипостасях, или личностях, человеческих? Ставя это вопрос, мы тем самым ставим и другой: отразилось ли троическое богословие в христианской антропологии; раскрыло ли оно новое измерение «личностного», обнаружив понятие ипостаси человеческой, также несводимой к уровню индивидуальных природ, или субстанций, столь удобно вписывающихся в концепты <...>»[12]

Для ответа на эти вопросы Лосский, как кажется, отказывается от методологического принципа, заявленного в начале статьи, и прибегает к методу рассуждения, принятому в схоластике:

«На этот вопрос мы ответим more scholastico [по обыкновению схоластов]. Сначала осторожно дадим отрицательный ответ: «videtur quod non» [представляется, что нет]. По-видимому, человеческая личность только индивидуум, нумерически отличный от всякого другого человека. <...> на языке богословов — и восточных и западных термин «человеческая личность» совпадает с термином «человеческий индивидуум»[13].

Последнее предложение заставляет усомниться, что метод схоластов может быть корректно проведен здесь Владимиром Николаевичем. Ибо, коль скоро «videtur quod non» устанавливается не путем самостоятельного рассуждения, а ссылкою на авторитет отцов, то и возражение «ad oppositum» (против этого) должно апеллировать, по принятому в схоластике методу рассуждения, к отцам же, и задачей богослова становится согласование противоречащих, по-видимому, друг другу текстов. Однако Лосский отказывается от следования избранному им схоластическому методу (да это и невозможно было бы сделать: если мы видим согласное понимание термина и у восточных, и у западных богословов, то найти возражения, пользуясь методом схоластов, более чем затруднительно) и возвращается к заявленному в начале статьи методологическому принципу, излишне смиренно отвергающему прямое цитирование:

«Если, как мы видели, христианская антропология не придала нового смысла термину «человеческая ипостась», попытаемся обнаружить другое такое понимание личности, которое уже не может быть тождественным понятию «индивидуум» и которое, хотя не зафиксировано само по себе каким-либо строгим термином, тем не менее в большинстве случаев служит невыраженным обоснованием, сокрытым во всех богословских или аскетических вероучениях, относящихся к человеку»[14].

На наш взгляд, мысль Лосского здесь делает недопустимый скачок, уже совершенно безоглядно вступая на путь предположений и догадок, путь напряженного всматривания в невыраженное и сокрытое. Владимир Николаевич не пытается дать объяснение этому «факту», что столь немаловажный вопрос был оставлен свв. отцами без выражения и раскрытия. А ведь это было бы тем более важно, так как выраженное учение должно быть, согласно автору, преодолено.

Но обратимся теперь к непосредственному рассмотрению того способа, которым Лосский приходит к «раскрытию сокрытого» понимания термина «ипостась» в контексте христианской догматики. В поисках «нового смысла» автор сосредоточивается на Халкидонском догмате, предпринимая чрезвычайно интересную и оригинальную его интерпретацию:

«<...>человечество Христа, по которому Он стал «единосущным нам», никогда не имело никакой другой ипостаси, кроме Ипостаси Сына Божия; однако никто не станет отрицать, что Его человеческая природа была «индивидуальной субстанцией», и Халкидонский догмат настаивает на том, что Христос «совершенен в Своем человечестве», «истинный человек» — из разумной души и тела (εκ ψυχης λογικης και σωματος). Потому человек Христос таков же, что и другие частные человеческие субстанции, или природы, которые именуются «ипостасями», или «личностями». Однако если бы мы применили это понимание ипостаси ко Христу, то впали бы в заблуждение Нестория и разделили ипостасное единство Христа на два друг от друга отличных «личностных» существа. Ведь, по Халкидонскому догмату, Божественное Лицо соделалось единосущным тварным лицам, то есть Оно стало Ипостасью человеческой природы, не превратившись в ипостась, или личность, человеческую. Следовательно, если Христос — Лицо Божественное, будучи одновременно совершенным человеком по своей «воипостазированной» природе, то надо признать (по крайней мере, за Христом), что здесь ипостась воспринятой человеческой природы нельзя свести к человеческой субстанции, к тому индивидууму, который был переписан при Августе наряду с другими подданными Римской империи. И в то же время мы можем сказать, что переписан по Своему человечеству был именно Бог, и потому именно можем мы это сказать, что этот человеческий индивидуум, этот «атом» человеческой природы, перечисляемый наряду с другими атомами, не был «человеческой личностью».

По всей видимости, ради того, чтобы быть последовательными, нам необходимо отказаться от обозначения индивидуальной субстанции разумной природы термином «личность» или «ипостась»[15].

Дав свое решение предложенного примера, Лосский утверждает, что «в человеческих существах мы также должны различать личность, или ипостась, и природу, или индивидуальную субстанцию»[16].

После этого автору важно задаться вопросом о том, «в каком же смысле должны мы проводить различие между личностью, или ипостасью, человеческой и человеком как индивидуумом, или отдельной природой»[17]. Рассмотрев попытку интерпретировать ипостась как некую часть, некое «высшее качество индивидуума», Лосский заключает:

«<...> понимание ипостаси, личности, человека как части его сложной индивидуальной природы оказывается несостоятельным. И это в точности соответствует несводимости ипостаси к человеческому индивидууму, в чем мы убедились, когда говорили о Халкидонском догмате. С другой же стороны, пытаясь отличить ипостась человека от состава его сложной природы — тела, души, духа (если принимать эту трехчастность), — мы не найдем ни одного определяющего свойства, ничего ей присущего, что было бы чуждо природе (φυσις) и принадлежало бы исключительно личности как таковой. Из чего следует, что сформулировать понятие личности человека мы не можем и должны удовлетвориться следующим: личность есть несводимость человека к природе. Именно несводимость, а не «нечто несводимое» или «нечто такое, что заставляет человека быть к своей природе несводимым», потому что не может быть здесь речи о чем-то отличном, об «иной природе», но только о ком-то, кто отличен от собственной своей природы, о ком-то, кто, содержа в себе свою природу, природу превосходит, кто этим превосходством дает существование ей как природе человеческой и тем не менее не существует сам по себе, вне своей природы, которую он «воипостазирует» и над которой непрестанно восходит, ее «восхищает»...»[18]

Итак, мы можем сказать, что не случайно и не по невнимательности автор «не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением о личности человеческой». Дело, оказывается, в том, что и вообще сформулировать понятие личности человека «мы не можем».

Но так ли это? И, если не так, то — почему Лосский отказывается и увидеть ясность и определенность в святоотеческом учении об ипостаси, и дать свое определение? Мы считаем, что — не так. Но сначала, прежде чем приступить к доказательствам своего мнения, попытаемся ответить на второй вопрос. На наш взгляд, основной причиной, приведшей Лосского к ошибочному решению поставленной им проблемы, является избрание им неверных методологических принципов. Несостоятельность одного из них и несоблюдение автором другого мы уже показали.

Теперь скажем о главном. Утверждение Лосского, что «уровень, на котором ставится проблема человеческой личности, превосходит уровень онтологии»[19], есть неизбежное следствие приема, когда термины, взятые из словаря, относящегося к сверхбытийной сфере, применяются на уровне онтологии. Таковы, по сути, все термины христианской теологии (в собственном смысле этого слова). Лосский счел возможным и методологически корректным термин богословского словаря «ипостась» поставить в контекст философский. Разумеется, оказалось, что на языке философии термин «неопределим» и понятие, им выражаемое, «мы сформулировать не можем». Но, однако, хотя термин «ипостась» употреблен свв. отцами (в контексте догматического учения о Троице) как термин богословского словаря, он имеет человеческое, а не божественное происхождение. Слово «ипостась» не с неба спустилось на землю и явилось в богословии, оставаясь (по причине своего «небесного» происхождения) недоступным для определения на онтологическом уровне. Во всяком случае, так нельзя думать, если мы хотим оставаться в русле святоотеческого учения о языке, предполагающего иной (можно сказать, диаметрально противоположный), нежели у Лосского, метод определения смысла понятий. По слову свт. Григория Богослова, «соразмеряясь со своим понятием, и Божие назвали мы именами, взятыми из самих себя»[20].

В одном из процитированных нами фрагментов статьи Лосский говорит как будто то же самое. Но это так только на первый взгляд. Утверждая, что мысль, различающая в Боге «усию» и «ипостась», пользуется словарем метафизическим и выражает себя в терминах онтологических», Лосский мыслит и учит в согласии с отцами. Однако, по Лосскому, философские термины при этом утрачивают свое значение, перестают быть понятиями, «в данном случае являются не столько понятиями, сколько условными знаками, отмечающими абсолютную тождественность и абсолютную различимость». То есть, «в данном случае», мы имеем дело с «терминологической находкой», которую удачно совершили свв. отцы «в своем желании выразить «несводимость» ипостаси к усии, несводимость личности к сущности». Дальнейшие рассуждения Лосского (в данном отрывке) направлены к тому, чтобы показать, что найденные «условные знаки» уже не имеют прежнего значения, каково оно было, когда они выражали понятия онтологические. Объяснение «несводимости», данное блж. Феодоритом и прп. Иоанном Дамаскиным, исходящее из стремления «установить четкое разграничение между двумя этими терминами», представляется Владимиру Николаевичу чем-то в роде простого недосмотра, совершенной «неожиданностью», подстерегающей тех, кто не может отрешиться от «преодоленного» словоупотребления. Так и должно быть, если намерением автора является понять значение термина не «соразмеряясь со своим понятием» (как думает свт. Григорий), а — пытаясь выразить «новый смысл» при помощи условного знака, уже не имеющего связи с выражавшимся им значением. В первом случае термин употребляется в своем собственном значении, но при этом должно, конечно, присутствовать ясное сознание недостаточности «имен, взятых из самих себя» для выражения и определения понятий, бесконечно превосходящих все человеческие понятия. Во втором случае — чем иным оказывается термин, как не попыткой стать условным знаком, словом божественного языка?

Не знаем, какого мнения был Лосский об отцах-каппадокийцах как об историках, но что богословски они были вполне компетентны, считал несомненно. Также не вызывает сомнения и то, что роль каппадокийцев в формировании троической терминологии была Лосскому известна. Поэтому странно, что автор, в других случаях являющийся образцом внимательного чтения свв. отцов, здесь, в статье, посвященной рассмотрению богословского понимания терминов «ипостась» и «усия», ограничивается цитатами из «больше историка, нежели богослова» блж. Феодорита Киррского и из произведения прп. Иоанна Дамаскина, отмеченного явным влиянием Аристотеля и потому могущего быть признанным излагающим учение, хотя бы отчасти, не святоотеческое, но — греческого философа (хотя нам кажется, что речь в любом случае должна идти не о влиянии, но об использовании). Но Лосский вовсе не рассматривает ни учения каппадокийских отцов об употреблении терминов «ипостась» и «усия» в троическом богословии, ни их изложения методологических оснований применения названных терминов в теологическом контексте.

А ведь отнесись Владимир Николаевич к текстам создателей троической терминологии с должным вниманием, он, возможно, отказался бы от избранной им методологии. Кроме приведенных выше слов свт. Григория Богослова, процитируем совет свт. Василия Великого из письма к свт. Григорию Нисскому:

«<...> какое понятие приобрел ты о различии сущности и ипостаси в нас, перенеси оное на божественные догматы; и не погрешишь»[21].

Очевидно, что методология, рекомендуемая свт. Василием, полагает иной, нежели у Лосского, метод применения метафизических терминов при «перенесении их на божественные догматы»; и высказанному свт. Василием (как выше — свт. Григорием) метод Лосского прямо противоречит.

В случае же изменения методологической установки ни мнение блж. Феодорита и прп. Иоанна не показалось бы Лосскому «неожиданностью», ни святоотеческое учение о личности человеческой — «неразработанным». Цитированное письмо свт. Василия, к слову сказать, является показательным примером и разработки понятия ипостаси человеческой, и понятий Ипостаси и Сущности Божественных, и метода, по которому слово, выражающее понятие одной области, может быть употреблено в другой. Каков этот метод, мы уже представляем. Ему предшествует изложение учения о значении терминов «ипостась» и «усия» в онтологии и антропологии:

«Поелику многие в таинственных догматах, не делая различия между сущностью вообще и понятием ипостасей, сбиваются на то же значение, и думают, что нет различия сказать: «сущность», или «ипостась» (почему некоторым из употребляющих слова сии без разбора вздумалось утверждать, что как сущность одна, так и ипостась одна, и наоборот, признающие три ипостаси думают, что по сему исповеданию должно допустить и разделение сущностей на равное сему число): то по сей причине, чтобы и тебе не впасть во что-либо подобное, на память тебе вкратце составил я о сем слово. Итак, чтобы выразить в немногих словах, понятие упомянутых речений есть следующее.

Одни именования, употребляемые о предметах многих и численно различных, имеют некое общее значение; таково, например, имя «человек». Ибо произнесший слово сие, означив этим именованием общую природу, не определил сим речением одного какого-нибудь человека, собственно означаемого сим именованием; потому что Петр не больше есть человек, как и Андрей, и Иоанн, и Иаков. Поэтому общность означаемого, подобно простирающаяся на всех подводимых под то же именование, имеет нужду в подразделении, чрез которое познаем не человека вообще, но Петра или Иоанна.

Другие же именования имеют значение частное, под которым разумеется не общность природы в означаемом, но очертание какого-либо предмета по отличительному его свойству, не имеющее ни малой общности с однородным ему предметом; таково, например, имя Павел или Тимофей. Ибо таковое речение ни мало не относится к общему естеству, но изображает именами понятие о некоторых определенных предметах, отделив их от собирательного значения.

Посему когда вдруг взяты двое или более, — например, Павел, Силуан, Тимофей, — тогда требуется составить понятие о сущности человеков; потому что никто не даст иного понятия о сущности в Павле, иного — в Силуане, а иного — в Тимофее, но какими словами обозначена сущность Павла, те же слова буду приличествовать и другим; ибо подведенные под одно понятие сущности между собою единосущны. Когда же, изучив общее, обратится кто к рассмотрению отличительного, чем одно отделяется от другого, тогда уже понятие, ведущее к познанию одного предмета, не будет во всем сходствовать с понятием другого предмета, хотя в некоторых чертах и найдется между ними нечто общее.

Посему утверждаем так: именуемое собственно выражается речением «ипостась». Ибо выговоривший слово «человек» неопределенностью значения передал слуху какую-то обширную мысль, так что хотя из сего наименования видно естество, но не означается им подлежащий и собственно именуемый предмет. А выговоривший слово «Павел» в означенном этим именованием предмете указал надлежащее естество. Итак, «ипостась» есть не понятие сущности неопределенное, по общности означаемого ни на чем не останавливающееся, но такое понятие, которое видимыми отличительными свойствами изображает и очертывает в каком-нибудь предмете общее и неопределенное»[22].

В отношении понимания терминов «ипостась» и «сущность» как терминов троического богословия свт. Василий, естественно (сообразуясь с вышеуказанной методологией), понимает их, исходя из изложенного «метафизического» значения:

«Итак, поелику слово наше открыло в Святой Троице и общее и отличительное: то понятие общности возводится к «сущности»; а «ипостась» есть отличительный признак каждого Лица»[23].

Несколько выше святитель говорит о том же более подробно:

«Что представляет тебе когда-либо мысль о существе Отца (ибо душа не может утверждаться на одной отдельной мысли, будучи уверена, что существо сие выше всякой мысли), то же представляй себе и о Сыне, а равно то же и о Духе Святом. Понятие несозданного и непостижимого есть одно и то же и Отца и Сына и Святого Духа. Не больше непостижим и не создан один, и не меньше другой. Но когда в Троице нужно по отличительным признакам составить себе неслитное различение, тогда к определению отличительного возьмем не вообще представляемое, каковы, например, несозданность, или недосязаемость никаким понятием, или что-нибудь подобное сему, но будем искать того одного, чем понятие о Каждом ясно и несмесно отделится от представляемого вместе. <...> в общем понятии сущности не слитны и не сообщи признаки, усматриваемые в Троице, какими выражается отличительное свойство Лиц, о Которых преподает нам вера, потому что каждое Лице представляется нами отлично по собственным Его признакам, так что по упомянутым признакам познано различие ипостасей»[24].

Как видим, ни в онтологии, ни в антропологии, ни даже в «таинственных догматах» свв. отцы не вставали на путь «деконцептуализации понятия». И никакого «нового смысла» придать термину «человеческая ипостась», опираясь, например, на текст свт. Василия, невозможно. Кажется, что и Лосский это понимает и видит. И если он не упоминает свт. Василия, то упоминает свт. Григория Богослова, говоря, что тот «сохраняет термин «ипостась» за индивидуумами разумной природы, в точности, как это делает Боэций в свое определении «substantia individual rationalis naturae» — «индивидуальная субстанция разумной природы»[25]. В другом, уже цитированном нами, месте статьи вообще прямо говорится, что «на языке богословов — и восточных, и западных — термин «человеческая личность» совпадает с термином «человеческий индивидуум». Несколько ранее Лосский заостряет внимание на том, что свв. отцы «не отошли от понимания человеческой личности как «индивидуальной субстанции», после того как они преобразовали это понятие применительно к троическому богословию»[26].

Разумеется, позиция свв. отцов должна показаться Владимиру Николаевичу «неожиданной» и по меньшей мере непоследовательной. Не соглашаясь с отсутствием в христианской антропологии «нового смысла термина «человеческая ипостась», Лосский, как мы видим, стремится «обнаружить другое понимание личности», обращаясь к «невыраженным основаниям» такого искомого «нового смысла», которые, на взгляд Лосского, «сокрыты во всех богословских или аскетических вероучениях». Однако заранее можно предположить, что поиски автора не могут увенчаться успехом. Дело в том, что, хотя наши слова о невнимании Лосского к святоотеческому учению об ипостаси и усии не означают, будто мы допускаем мысль о незнакомстве Владимира Николаевича с текстами свв. отцов (нелепо было бы полагать, что ему не было известно письмо свт. Василия Великого!), но, мы думаем, они были оставлены без должного внимания и им не было придано подобающего значения. Поиски, ведущиеся методом, противоположным святоотеческому, не могут привести к аутентичному пониманию «невыраженных оснований» святоотеческого учения, так же как неизбежно приводят к игнорированию выраженных[27].

Мы все-таки не считаем возможным остановиться на выражении уверенности в безуспешности поисков Лосского, и надеемся обосновать наше мнение.

Итак, Лосский полагает, что «синонимы» «ипостась» и «усия» при использовании их в троическом богословии перестают быть синонимами. Но и различать их как «сущность вообще» и «конкретную сущность» нельзя. Из выше цитированного письма свт. Василия ясно, что в святоотеческом богословии, напротив, термины «усия» и «ипостась» вполне сохраняют свое, Лосским отвергаемое, значение «общего и и отличительного». Ясно, впрочем, и то, что свв. отцы, утверждая, что в богословии употребляются все-таки понятия, а не знаки, лишенные собственного значения, отчетливо сознавали границы применимости этих понятий и указывали метод, позволяющий избегать опасной иллюзии, будто термин в богословии может претендовать на большее, чем определено, например, свт. Василием Великим: «Многие и различные имена, взятые в собственном значении каждого, составляют понятие, кончено, темное и весьма скудное, но для нас достаточное»[28].

Для уточнения понимания святоотеческого учения о «преобразовании понятий» обратимся к одному месту из «Опровержения Евномия» свт. Григория Нисского, произведения, которое является одним из важнейших источников, дающих представление о том, что сегодня мы назвали бы «святоотеческой философией языка».

«Иное, — говорит свт. Григорий, — означают имена у нас, другое же значение представляют о превысшей силе. Ибо и во всем прочем Божеское естество великим средостением отделено от человеческого; и опыт не показывает здесь ничего такого из всего, о чем делаются в оном заключения по каким-то догадкам и предположениям. Таким же образом и в означаемом именами хотя есть некая подобоименность человеческого с вечным, но по мере расстояния естеств и означаемое именами раздельно»[29].

В другом месте сочинения свт. Григория читаем:

«Божество по отношению к [человеческому] естеству, остается недоступным, недомыслимым, превышающим всякое разумение, получаемое посредством умозаключений. Человеческий же многозаботливый и испытующий разум, при помощи возможных для него умозаключений, стремится к недоступному и верховному естеству и касается его; он не настолько проницателен, чтобы ясно видеть невидимое, и в то же время не вовсе отлучен от всякого приближения, так чтобы не мог получит никакого гадания об искомом; об ином в искомом он догадывается ощупью умозаключений, а иное усматривает некоторым образом из самой невозможности усмотрения, получая ясное познание о том, что искомое выше всякого познания; ибо что не соответствует Божескому естеству, разум понимает, а что именно должно думать о нем, того не понимает»[30].

Святитель очень хорошо видел невозможность высказать на человеческом языке превышающее и разум человеческий, и слово:

«Итак, поелику Божество превосходнее и выше всякого означения именами; то научились мы молчанием чествовать превышающее и слово, и разумение»[31].

В случае, если все же мы оказываемся вынуждаемы говорить, то, как кажется на первый взгляд, свт. Григорий утверждает нечто подобное мысли Лосского о «преобразовании понятий», тем более, что он приводит мнение, весьма напоминающее мнение Лосского: «следует <...> искать в слове какого-либо другого значения, кроме общего и представляющегося с первого взгляда»[32]. Коль скоро человеческий язык не способен выразить невыразимое, то свт. Григорий призывает: употребляя слова в области богословской, «отмещем первоначальное о них понятие»[33]. Но, однако же, сходство метода «преобразования понятий» у свт. Григория и Лосского оказывается таковым только на первый взгляд.

Следует видеть, — говорит святитель Григорий, — соответственное и приличное подлежащему значение каждого из сказанных имен, чтобы уклонением от правого разумения не погрешить нам в учении благочестия»[34].

И хотя мы «представляем себе нечто иное»[35], нежели когда применяем слова в их прямом значении, но «многими именами, соответственно различным понятиям, выражая то или другое представление о Нем, именуем Его Божеством, извлекая из разнообразных и многоразличных обозначений Его некоторые общие наименования для познания искомого»[36]. И «никто не осмелится сказать, что наречение имен не имеет собственного смысла и значения»[37], ибо «человеколюбивое домостроительство Святого Духа, преподавая нам божественные тайны, посредством вместимого для нас научает превышающему всякое слово»[38].

Метод «преобразования понятий» свт. Григория Нисского (как и вообще метод свв. отцов) кратко выражен в словах его:

«Хотя именование берется из дольнего обычая, в понятиях переложенное в высшее значение, говорится в собственном смысле»[39].

И именно употребление слов «ипостась» и «усия» в собственном смысле привело свв. отцов к необходимости утверждать непостижимость и невместимость для разума догмата о Троице, говорящего одновременно о единстве усии и троичности Ипостасей в Боге, так как с точки зрения человеческого разума догмат о Троице — абсурден (не может быть одна сущность у различных «конкретных сущностей» — ипостасей). Но «в догматах, превышающих разум, в сравнении с тем, что постигает рассудок, лучше вера, которая учит нас о раздельном в ипостаси и о соединенном в сущности»[40].

Напомним, что задачей Лосского было обнаружение «нового смысла» термина «человеческая ипостась». Мы не увидели, каким образом разыскания в троическом богословии помогли Владимиру Николаевичу. Да и сам он оставляет триадологию и приступает к разрешению своей задачи уже вне связи с ней.

«Посмотрим прежде всего, — пишет Лосский, — может ли понятие личности человека, сведенное к понятию φυσις, или «индивидуальная природа», удержаться в контексте христианской догматики»[41].

Это Лосский намерен сделать, опираясь на попытку осмысления Халкидонского догмата:

«Халкидонский догмат, 15-е столетие которого не так давно отметил весь христианский мир, говорит нам о Христе, «единосущном Отцу по Божеству и единосущном нам по человечеству»; мы именно потому можем исповедовать реальность воплощения Бога, не допуская никакого превращения Божества в человеческую природу, никакой неясности и смешения нетварного с тварным, что различаем Личность, то есть Ипостась, Сына и Его природу, или сущность: Личность, которая не из двух природ (εκ δυο φυσεων), но в двух природах (εν δυο φυσεσιν). Выражение «ипостасное единство», несмотря на все свое удобство и общепринятость, не подходит: оно наводит на мысль о некой природе, или человеческой сущности, которая бы предсуществовала воплощению и затем вошла в Ипостась Слова»[42].

Здесь не может не насторожить нежелание Владимира Николаевича считаться с общепринятой терминологией. Не совсем понятно, почему вдруг выражение «ипостасное единство» непременно наводит на мысль о предсуществовании человеческой природы Христа до воплощения. Да и что такое эта «общепринятость» выражения, которая Лосскому «не подходит»? Ужели сие выражение принято в среде беспечных болтунов, не привыкших к серьезному отношению к слову и поэтому не замечающих ошибок, на которые их речи «наводят»? Оставим пока эти недоумения без ответа и продолжим цитирование текста Лосского.

«Но человеческая природа, или субстанция, принятая на Себя Словом, получает свое существование в качестве этой природы, этой частной субстанции, только с момента воплощения, то есть она сразу связана с Лицом, Ипостасью, Сына Божия, ставшего человеком. Это означает, что человечество Христа, по которому Он стал «единосущным нам», никогда не имело никакой другой ипостаси, кроме Ипостаси Сына Божия; однако никто не станет отрицать, что Его человеческая природа была «индивидуальной субстанцией», и Халкидонский догмат настаивает на том, что Христос «совершенен в своем человечестве», «истинный человек» — из разумной души и тела (εκ ψυχης λογικης και σωματος). Потому человек Христос таков же, что и другие частные человеческие субстанции, или природы, которые именуются «ипостасями», или «личностями»[43].

Очевидно, однако, что Ипостась Христа не такова, каковы «ипостаси», или «личности» других людей. Лосский ищет из созданного им противоречия выход. И находит:

«Однако если бы применили это понимание ипостаси ко Христу, то впали бы в заблуждение Нестория и разделили ипостасное единство Христа на два друг от друга «личностных» существа. Ведь, по Халкидонскому догмату, Божественное Лицо соделалось единосущным тварным лицам, то есть Оно стало Ипостасью человеческой природы, не превратившись в ипостась, или личность, человеческую. Следовательно, если Христос — Лицо Божественное, будучи одновременно совершенным человеком по Своей «воипостазированной» природе, то надо признать (по крайней мере за Христом), что здесь ипостась воспринятой человеческой природы нельзя свести к человеческой субстанции, к тому индивидууму, который был переписан при Августе наряду с другими подданными Римской империи. И в то же время мы можем сказать, что переписан по своему человечеству был именно Бог, и потому именно можем мы это сказать, что этот человеческий индивидуум, этот «атом» человеческой природы, перечисляемый наряду с другими атомами, не был «человеческой личностью».

По всей видимости, ради того, чтобы быть последовательными, нам необходимо отказаться от обозначения индивидуальной субстанции разумной природы термином «личность» или «ипостась»[44].

Попытаемся подробно разобраться в сказанном. И для начала разрешим недоумения, возникшие несколько ранее. Во-первых, отметим, что словосочетание «ипостасное единство» не удалось, как мы только что видели, исключить из своего богословского словаря и самому Владимиру Николаевичу. Во-вторых, приведем два примера использования этого выражения людьми, которых никому не придет на ум заподозрить в легкомыслии или безответственном следовании расхожим представлениям[45].

Прп. Анастасий Синаит:

«Соединение есть общность в сочетании разделенных вещей. Оно называется «соединением», потому что сгоняет или собирает воедино вещи. Можно говорить о пяти видах соединения: смешивающем, например, соединение вина и воды; делимом, например, соединение человека с человеком; относительном, например, соединение народов в вере; складывательном[46], например, соединение золота с золотом. Единение же природ Христа превышает все эти виды соединений и называется ипостасным. Ипостасное единение есть совместное соединение двух природ в утробе Святой Богородицы. Ведь ни тело, ни душа не существовали там до Бога Слова, но одновременно стали существовать там плоть и Бог Слово; одновременно Бог Слово и одновременно разумная и одушевленная плоть возникли в Нем. И как мне кажется, наше зачатие есть прообраз единения Христова: совместным образом сочетаются при зачатии душа и тело, ибо ни тело не существует само по себе, ни душа не предшествует телу»[47].

Прп. Иоанн Дамаскин:

«Совершенный ли Бог Христос и совершенный ли Человек и после соединения природ в ипостаси? Да, конечно. Совершенный в Божестве и совершенный в человечестве. Воистину так. А Божество и человечество одна природа или две? Две, поистине, — ведь одна природа божества и другая человечества. Одна же и другая не одна, но две. Итак, две природы во Христе, и в двух природах Христос после ипостасного соединения, если Он совершенный Бог и совершенный Человек после соединения, совершенный в Божестве и совершенный в человечестве»[48].

В обоих приведенных текстах речь идет о том же самом, о чем говорит и Лосский. — о том, как нам следует понимать соединение двух природ в одной Ипостаси Бога Слова, и в каком смысле здесь употребляется слово «ипостась». Лосский приходит к выводу, что «сформулировать понятие личности человека мы не можем и должны удовлетвориться следующим: личность есть несводимость человека к природе»[49].

«Именно несводимость, — говорит Лосский, — а не «нечто несводимое» или «нечто такое, что заставляет человека быть к своей природе несводимым"

Невозможность сформулировать понятие ипостаси, личности есть закономерное следствие отказа Лосского всерьез относиться к формулировкам свв. отцов. Это для Владимира Николаевича, а не для блж. Феодорита использование терминов «ипостась» и «усия» для различения частного и общего, конкретной сущности и сущности вообще оказывается «историческим курьезом». В своем обращении к Халкидонскому догмату Лосский упускает из внимания один важный синоним термина «индивидуум» (in-dividuum — неделимый = α-τομος), использованный отцами Собора для формулировки способа соединения природ во Христе в одно лицо и одну ипостась: α-διαιρετος (нераздельно). Если учесть, что греческие слова ατομος и α-διαιρετος имеют синонимическое значение (буквально, не-разрезаемого и не-разрываемого соответственно), то становится понятно, насколько далеко представление Лосского об ипостаси и ипостасном единении от понимания действительного святоотеческого учения (достаточно ясно сформулированного).

В уже цитированном нами сочинении прп. Анастасия Синаита говорится:

«Согласно святым отцам, лицо или ипостась есть нечто особенное по сравнению с общим, ибо природа есть некое общее начало в каждой вещи, а ипостаси суть отдельные особи. Например, природа или сущность есть единое Божество, а ипостасей в Божестве три: Отец, Сын и Святой Дух — три Лица или Образа, единая же сущность или род»[50].

Далее прп. Анастасий подробно показывает, каким образом следует различать понятие сущности, или природы, и ипостаси в случае, если мы говорим не о Троице, а о мире и человеке. Способ различения тот же самый (и он не может быть иным, так как методология прп. Анастасия в уразумении значений слов та же, что у других свв. отцов), что и в троическом богословии.

Но ипостась понимается не только как «особенная сущность», но и как целокупное, неделимое существо. Отсюда иное, нежели у Лосского, понимание термина «воипостасирование». Когда Лосский говорит, что ипостась «воипостасирует» свою природу, то это звучит в том смысле, который означает скорее «об-ипостасирует», то есть придает некую особенность и оформленность природе, которая воипостасируется ипостасью. Святоотеческое понимание термина — другое. Обратимся к нему, памятуя, что для нас особую важность имеет христологический аспект такого понимания.

«Святую плоть Христа мы называем не лицом, а сущностью <...> Невозможно называть ее ипостасью, поскольку эта плоть неотделима от Бога Слова; ибо ипостасью называется отдельное лицо. Поэтому мы считаем эту плоть Христову не ипостасью, но воипостасным»[51].

Неотделимость человечества Христова от Его божества и позволяет говорить об ипостасном соединении двух природ в одну Ипостась Слова. Человечество Христово не есть ипостась потому, что не имеет и никогда не имела само-стоятельного, отдельного от Божества существования.

Так же рассуждает и подаривший Владимиру Николаевичу «неожиданность» прп. Иоанн Дамаскин: «Итак, природа, согласно святым отцам, есть общий и неопределенный, то есть наиболее видовой вид, как человек, конь, бык, а ипостась — частность, существующая сама по себе, как Петр, Павел, Иоанн. Ибо природа есть общность, охватывающая многих <...> А ипостась есть некая сущность вместе с привходящими свойствами, действительно и на деле получившая в удел самостоятельное существование отдельно и обособленно от прочих ипостасей, нечто сообщающееся с неделимыми существами того вида по определению природы, но имеющее различие с подобными себе по виду и природе в некоторых привходящих и отличительных особенностях»[52].

И несколько далее:

«Христа мы называемой единой сложной ипостасью — ибо, будучи одной из Божественных Ипостасей, благоволением Отчим Он воплотился от Духа Святого и Марии Приснодевы и Богородицы и стал совершенным Человеком не превращением, или слиянием, или изменением, но принятием плоти, одушевленной разумной и мыслящей душой, оставшись Тем же, Чем и был, Богом совершенным, и ставший тем, чем не был, совершенным Человеком, восприняв природу, не ипостась, природу не внеипостасную, но в Нем обретшую ипостась и Его имеющую ипостасью — ибо она стала не чьей-то там плотью, но Бога Слова. Ибо о всякой плоти и всякой душе говорится, что она чья-то, и она принадлежит кому-то и его имеет ипостасью, ведь плоть и душа Петровы имеют ипостасью Петра, и не имеет одну ипостась душа Петрова, а другую — плоть его. Ибо одну природу имеет душа, и другую плоть, душа бестелесную и невещественную, а тело вещественную, но поскольку они принадлежать одному, они имеют одну ипостась»[53].

Этот отрывок, как и предыдущий, дает нам ясное видение пути, которым может быть разрешен (в согласии со свв. отцами) «парадокс», обнаруженный Лосским в связи с переписью подданных Римской империи при Августе. Мы попытаемся зайти к разрешению этого «парадокса» не со стороны христологии, а со стороны святоотеческой антропологии.

Итак, кто и что же подлежало переписи? Человеческие ипостаси, личности. Если следовать свв. отцам, то надо сказать, что переписаны были ипостаси — атомы, индивидуумы. Но ведь человек — сложная ипостась, нераздельно соединяющая в себе две природы — душу и тело, как сказано у прп. Иоанна: «из различных природ может образоваться одна сложная ипостась <...> каждая ипостась людей состоит из двух природ, а именно души и тела, и сохраняет их в себе неслиянными...»[54] Но, спрашивается, если переписаны могут быть ипостаси по именам, то как они могут быть описаны? Сегодня для того, чтобы описать человека и указать на него, как на ипостась, отдельную и отличную от других, используется фотография (например, в паспорте). Что описывает фотография? Внешний вид человека. Внешний же вид человека есть, собственно, внешний вид личности, ипостаси. Это то, что свв. отцы называли «ипостасными свойствами», то есть то, что характеризует ипостась, как она может быть дана в опыте другому человеку и описана и отличена от других.

«А ипостасное свойство, — поясняет прп. Иоанн Дамаскин, — то, которое отделяет ипостась от другой ипостаси, как курносый нос, белая или темная кожа, плешь и тому подобное — ведь не всякий человек курносый, но один курносый, другой крючконосый, а третий с прямым носом, и не всякий человек белокожий, но один белокожий, другой темнокожий, а третий смуглый, и не всякий человек плешив, но один плешив, а другой волосат, то есть густоволос»[55].

Таким образом, отвечая на поставленный нами вопрос, скажем, что переписи подлежали ипостаси, описуемые по своим ипостасным свойствам. Именно то, что человек является сложной ипостасью, включающей в себя душу и тело, мы можем утверждать, что, имея дело непосредственно с телом, переписчик именует конкретную ипостась — человека. То же самое мы можем повторить, имея в виду участие в переписи Христа. «Атом» человеческой природы, перечисляемый наряду с другими атомами, не был человеческой личностью». Так говорит Лосский. Это — верно. Но это верно не потому, что ипостась есть некая «несводимость», а потому, что человеческая природа Спасителя не-отделима от Его божественной природы и составляет с ней единую Ипостась. Переписи подлежал Богочеловек, в сложной ипостаси Которого неслиянно и не-раздельно (то есть ин-дивидуально) соединились две природы: божественная и человеческая. Но описана сложная Ипостась Бога Слова могла быть только по ипостасным Его свойствам, по внешнему телесному Его виду. Иисус — имя Ипостаси Бога Слова. Но переписчик имеет дело только с тем, что видит своими глазами — человеческие ипостасные свойства Богочеловека. А это значит, что Спаситель подлежал переписи в том же самом смысле, что и другие индивидуумы-ипостаси: как личность, имеющая ипостасные личные свойства. Мы могли бы привести еще большое количество текстов в подтверждение этой мысли, но сейчас обратим внимание на один, важный как по своей авторитетности, так и по значению, которое он имеет в контексте нашего разговора, рассматривающего христологию и антропологию в связи с догматом иконопочитания. Отвергаемое Лосским определение термина «ипостась» было утверждено соборно и, соответственно, освящено авторитетом Собора — VII Вселенского:

«Ипостасью мы называем какую-либо разумную сущность с ее свойствами»[56].

Определенно, нет никаких оснований для того, чтобы, следуя Лосскому, счесть «необходимым» «отказаться от обозначения индивидуальной субстанции разумной природы термином «личность» или «ипостась». Напротив, следует сказать, что именно это понимание термина «ипостась» является естественным и единственно приемлемым как в контексте святоотеческой триадологии, так и христологии и антропологии.

Как видим, ряд методологических ошибок и слишком поспешное отвержение святоотеческого взгляда на понимание термина «ипостась» привели Владимира Николаевича к существенному отступлению от святоотеческого учения при попытке раскрытия «богословского понятия человеческой личности». Кроме того, представляется очевидной возможность уклонения Лосского и от святоотеческого учения об образе, так как оно неразрывно связано с учением об ипостаси и ипостасных свойствах. Но попытаемся уточнить, к чему же на самом деле по учению Церкви несводима человеческая ипостась, человеческая личность. Разумеется, она не сводима к природе вообще, ибо есть, как мы убедились, конкретная сущность[57]. Но приведенная нами цитата из Деяний VII Вселенского Собора имеет продолжение, которое позволяет более глубоко уразуметь еще один способ различения терминов «ипостась» и «природа». Вот как выглядит интересующий нас фрагмент целиком:

«Ипостасью мы называем какую-либо разумную сущность с ее свойствами, — имя заимствовано от υφεσταναι — стать под что-либо, взять на себя что-либо..., а естеством называем предмет, который существует сам по себе и не нуждается в другом для своего существования, — имя — от πεφυκεναι (от φυω, как и φυσις— К. Ш.) — произойти, появиться на свет»[58].

Из данного фрагмента нам становится ясно, что ипостась человеческая отличалась свв. отцами Собора не только от природы (естества) как частная природа от общей, но и (когда речь шла о сложной ипостаси) от конкретной сущности «самой по себе». Но — не тем способом, который предлагает Лосский, не потому, что ипостась есть неуловимая «несводимость», а потому что человеческая ипостась не может быть сведена к своим частям, составляющим ее как единое целое — человека. И душа, и тело могут иметь существование само по себе, но, сами по себе существуя, они составят не единую человеческую ипостась, а, отдельно, — душу и, отдельно — труп.

Но «не тем ли более неотделимо от плоти неописуемое естество Бога Слова?» — спрашивают отцы Собора[59]. Показательно, что, например, упоминавшийся нами прп. Анастасий Синаит, отстаивая две природы и одну ипостась во Христе, возражает против довода, что полагая две природы, необходимо полагать и две ипостаси, «ибо нет природы неипостасной», опираясь не на апелляцию к «несводимости», но предлагая вопрос: «бывает ли рождение безипостасным?»[60]. Развернутый ответ мы находим в том же сочинении прп. Анастасия, и мы уже приводили его, когда цитировали слова преподобного об ипостасном единении. Но теперь, кажется, они отчетливее раскрывают свой смысл:

«Ипостасное единение есть совместное соединение двух природ в утробе Святой Богородицы. Ведь ни тело, ни душа не существовали там до Бога Слова, но одновременно стали существовать там плоть и Бог Слово; одновременно Бог Слово и одновременно разумная и одушевленная плоть возникли в Нем. И как мне кажется, наше зачатие есть прообраз единения Христова: совместным образом сочетаются при зачатии душа и тело, ибо ни тело не существует само по себе, ни душа не предшествует телу»[61].

Тварь, таким образом, не есть «одновременно «природная» и «ипостасная», как думал Лосский, но — одновременно и «совместным образом сочетающиеся» душа и тело — ипостась. И это единение души и тела прп. Анастасий называет «прообразом единения Христова», то есть указывает нам способ применения термина «ипостась» в христологии.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что никакого «нового смысла» термина «человеческая ипостась» (равно как и термина «ипостась» применительно к троическому богословию) обнаружить невозможно. И бессмысленно искать этот «новый смысл» в качестве таинственного «невыраженного обоснования, сокрытого во всех богословских или аскетических вероучениях». Бессмысленно потому, что и несокрытого понимания термина «ипостась» достаточно, дабы успешно разрешать встающие (и поставленные самим Лосским) проблемы в области триадологии, христологии и антропологии, сообразуясь со святоотеческой методологией и святоотеческим учением.

Мы выразили сомнение, что отказ Лосского от традиционного понимания церковного термина «ипостась» не повлиял на аутентичность понимания Владимиром Николаевичем святоотеческого учения об образе. Теперь мы переходим к доказательству обоснованности наших сомнений.

2. Учение Вл. Н. Лосского об образе

Мы сказали, что проблема образа находится в прямой связи с пониманием термина «ипостась». То же самое говорит и Лосский, обращаясь к «образу» в последнем абзаце статьи «Богословское понимание человеческой личности»: